«Всемирный день секретаря»

В конце апреля в деловом мире ежегодно отмечается Всемирный день секретаря. Этот день, официально называемый Днем профессиональных административных работников, является возможностью выразить признательность тем, кто неустанно поддерживает порядок в офисах, организует встречи, отвечает на звонки и создает благоприятную рабочую атмосферу. История этого праздника уходит корнями в 1952 год, когда Национальный совет профессиональных секретарей в США учредил Национальную неделю секретарей, чтобы привлечь внимание к этой важной профессии и подчеркнуть её значимость для успеха любого бизнеса. С течением времени праздник распространился по всему миру, превратившись во Всемирный день секретаря.

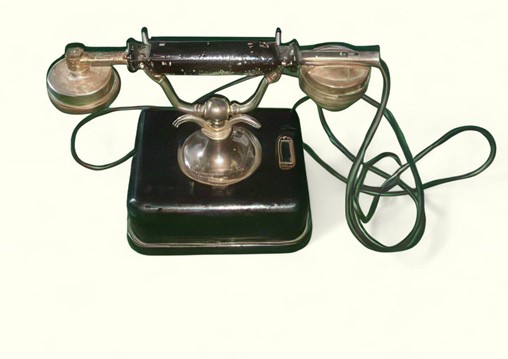

Понятие «секретарь» – от латинского слова «secretarius», означает доверенное лицо (от латинского «secreto» – тайно). Секретарь – это не просто человек, отвечающий на телефонные звонки. Это многозадачный профессионал, обладающий организаторскими способностями, коммуникативными навыками, умением работать с информацией и, конечно же, тактом и дипломатией. Именно секретари часто являются первым лицом компании, формируя впечатление у клиентов и партнеров.

Делопроизводство на Руси начало формироваться в X веке. В этот период основными документами были грамоты, указы князей и записи о торговых сделках. Использовались пергаменты и берестяные грамоты, а основным языком делопроизводства был древнерусский. Записи велись в основном для учета налогов, земельных владений и ведения хозяйства.

В период правления Владимира Святославовича (978-1015) в Киеве – столице Древнерусского государства – существовало учебное заведение для детей бояр и старших дружинников. Из выпускников этой школы и отбирались претенденты на должности «печатников» – хранителей княжеской печати, «металников» – судейских секретарей, писцов и дьяков при князьях и крупных феодалах.

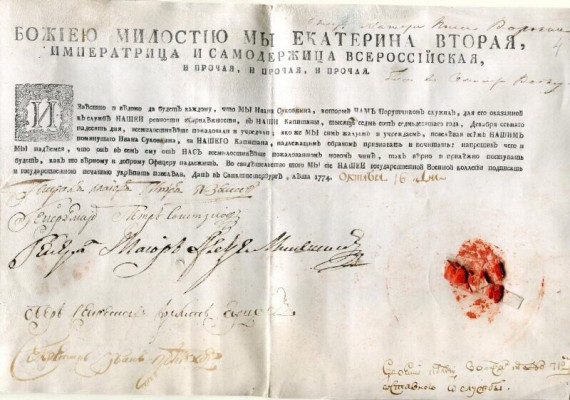

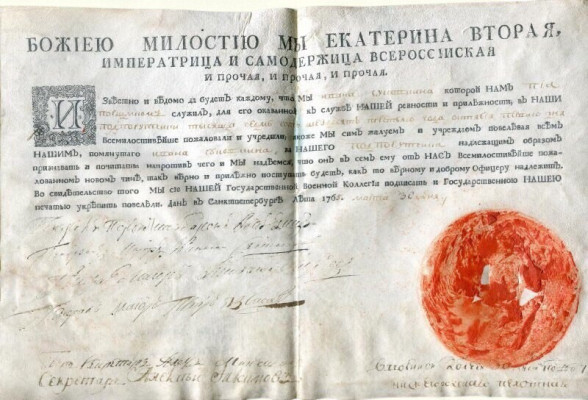

С развитием централизованного государства и усилением власти князей и царей делопроизводство стало более структурированным. В XVI-XVII веках появились первые государственные учреждения, такие как приказные органы, которые занимались различными аспектами управления. В это время активно развивалась система учета, и начали использоваться печати для подтверждения документов. Печати организаций и учреждений продолжают оставаться важным элементом делопроизводства и официального документооборота и в современном мире.

Практически до конца XIV в. основным материалом для письма на Руси служил пергамент (особым образом выделанная телячья, баранья или козлиная кожа), называемый в документах и «хартией» и просто «телятиной». Лучший пергамент привозили из Греции. Самой древней формой документа на Руси была грамота – отдельный лист пергамента шириной около 3,5 вершков (15-17 см).

В XV в. дорогостоящий пергамент вытеснила бумага, которую первоначально также привозили из западноевропейских стран, а со второй половины XVII в. — отечественная. Первую бумажную фабрику построили на реке Пахре по приказу патриарха Никона, затем в Москве на реке Яузе. Однако только в XVIII в. после строительства нескольких бумажных мануфактур удалось удовлетворить внутренний спрос на бумагу в России. Первоначально бумага изготавливалась из тряпья, а чернила делались из солей железа и дубильных веществ, добываемых из чернильных орешков — наростов на дубовых листьях. Сочетание железистых чернил и тряпичной бумаги делало текст особенно стойким, он почти не выцветал.

В делопроизводстве приказов продолжала использоваться весьма специфическая форма документа – столбец (столп, столпик), иначе говоря, свиток из подклеенных друг к другу узких листов бумаги. Важные государственные акты могли иметь особенно большие размеры.

Такая форма документа была неудобной, поскольку много времени уходило на развертывание и свертывание столбца при поиске необходимых сведений. Сама склейка была недостаточно прочной, что приводило к ветшанию и износу документа. С XVIII века, с приходом Петра I и его реформ, делопроизводство стало более формализованным и систематизированным. Были введены новые правила ведения документации, появились должности канцелярских работников.

В период правления Петра I, все пакеты, адресованные на имя Сената, принимал обер-секретарь (старший секретарь, заведовавший канцелярией в Сенате), распечатывал их и «Секретно», они передавались лично генерал- прокурору Сената. Все бумаги вносились в реестр и передавались в столы для производства (подготовки к рассмотрению в заседании). По завершении подготовки дела к докладу докладывал членам присутствия. Исключение составляли пакеты с надписью обер-секретарь скреплял его по листам и докладывал на заседании присутствия сенаторам. Прочтя дело, обер-секретарь давал сенаторам на размышление и обсуждение полчаса (для измерения времени он имел песочные часы).

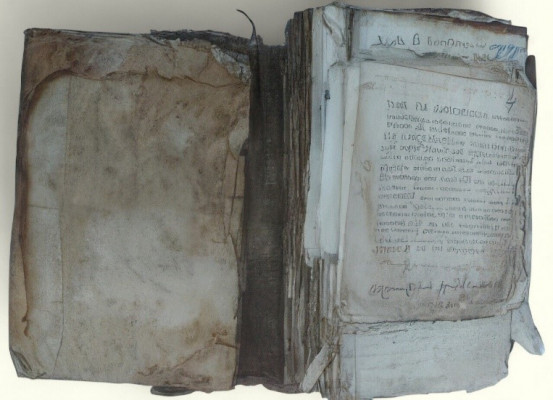

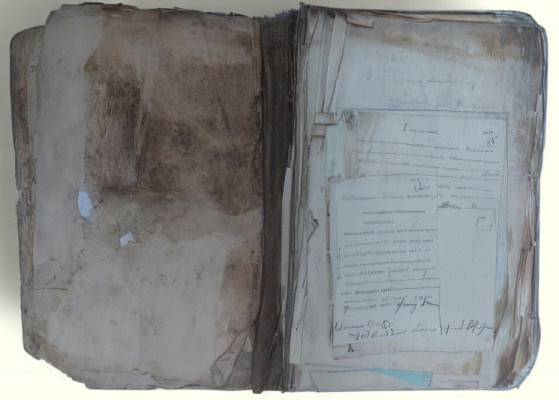

Наряду со столбцовой формой документа в приказах зародилась и начала применяться тетрадная форма. Тетрадь — это лист бумаги, сложенный вдвое. Тетради собирались вместе, переплетались по мере необходимости и составляли книги. В форме книг велись списки, финансовые, учетные, регистрационные записи и др. Все существовавшие в этот период документы группируются в следующие основные виды: грамоты (царские указы или указные грамоты), приговоры, наказы, доклады, памяти, отписки, челобитные.

Следует отметить, что само понятие делопроизводства (этот термин появился во второй половине XVIII в.) обозначало деятельность, которой занималась не только и не столько канцелярия, сколько весь аппарат учреждения в целом. Термин «делопроизводство» происходит от сочетания слов «производство дела», а под «делом» в то время понималась не папка с документами, как в современном делопроизводственном значении этого слова, а рассматриваемый и решаемый вопрос: производство дела – это не что иное, как решение дела. Поскольку всякое решение предполагало его письменную фиксацию на всех стадиях, то, естественно, делопроизводство понималось и как «правила, коими канцелярия руководствуется в составлении докладных записок, журналов, определений и актов вообще, и исполнительных бумаг».

Инструментами письма служили гусиные перья, затачиваемые особым образом перочинным ножом. Хранились гусиные перья в специальных коробках. Лучшими, как отмечают историки, считались перья из левого крыла гуся, а сама очинка требовала значительного уменья. Гусиные перья применялись вплоть до второй половины XIX в., хотя металлические перья появились уже в начале века.

Первое стальное перо в 1748 году изобрёл Йоханнес Янссен (Johannes Janssen). В 1842 году немецкая фирма Heintze & Blanckertz начала промышленное производство перьев для письма.

Усовершенствованием пера является чернильная авторучка, в которой соединены перо, держатель и ёмкость для чернил, что избавило пишущего от необходимости периодически окунать кончик пера в чернильницу. Принцип работы пера при этом не изменился.

В конце XIX века предпринимались попытки создать авторучку, однако все они не получили развития, поскольку их создателям не удалось решить главную и принципиальную проблему — проблему равномерной подачи чернил к перу: при письме чернила постепенно расходовались и в ручке создавалось разрежение, препятствующее дальнейшей подаче чернил. Эта проблема была решена только в XX веке, когда подачу чернил на перо и возвратное поступление воздуха в резервуар для чернил удалось объединить в одном канале сложной формы: в стенке основного канала для чернил шириной около 1 миллиметра прорезается канал для воздуха шириной около 0,1 миллиметра — сила поверхностного натяжения чернил не позволяет им затекать в тонкую прорезь, поэтому подача воздуха в резервуар при письме происходит непрерывно.

На протяжении всего XIX и начала XX вв. осуществляется законодательная регламентация делопроизводства высших, центральных и местных учреждений. Особенностью организации делопроизводства в этот период являлась не только ее четкая законодательная регламентация, но и появление достаточно обширной делопроизводственной литературы, в том числе и работ теоретического характера.

Большое значение в этот период имели письмовники — сборники образцов документов. Первые такие сборники появляются уже во второй половине XVIII в., а с конца XVIII — начала XIX вв. начинают издаваться регулярно. Известно более ста таких сборников, изданных до 1917 г. Цель издания сборников образцов документов – дать полное руководство о порядке производства дел в присутственных местах с описанием делопроизводства и приложением форм документов. Предназначались такие сборники самому широкому кругу чиновников и частных лиц, которым приходится обращаться в государственные учреждения.

К концу XIX в. жизнь требовала более гибких форм делопроизводства и его ускорения. Для быстро меняющихся общественных отношений система министерского делопроизводства продолжала оставаться громоздкой и неповоротливой, несмотря на то, что в последней трети XIX в. сначала в делопроизводстве военного ведомства, а затем и в гражданских министерствах и учреждениях начинают использоваться пишущие машинки. Их появление стало поистине революционным шагом в документировании деятельности учреждений. Оно ускорило все письменные работы канцелярии, позволило одновременно изготавливать несколько копий документов, существенно сократив объем рукописных работ. Более того, машинописный текст приобрел более компактную форму, за счет чего сократился объем документов.

Первая печатная машина была запатентована в 1714 г. в Англии.

Первое устройство для печати текста на бумаге было несовершенным, громоздким и неудобным в использовании, но с тех пор оно постоянно совершенствовалось, обрастало новыми деталями и функциями и активно внедрялось в жизнь развивающегося общества. В конце XIX века пишущие машинки уже прочно вошли во все сферы человеческой деятельности, и во многих странах появилась профессия машинистки.

В России появлению этой профессии предшествовала работа личного секретаря. Впервые такая должность была введена в 1840 году в Петербурге на Путиловском и Невском машиностроительных заводах. На этой должности работали образованные дамы из «высшего общества».

В конце 1860-х годов в стране появились первые пишущие машинки американского и немецкого производства, которые значительно упрощали труд секретарей. Тогда же возникло название новой профессии — секретарь-машинистка, а в 1868 году в Харькове были открыты первые специальные курсы по обучению печати на пишущей машинке.

Если от машинистки требовались только навыки качественного и быстрого набора текста — она должна была уметь печатать на машинке со скоростью не менее 180 знаков в минуту и не допускать ошибок, — то секретарь-машинистка, помимо этого, должна была хорошо знать делопроизводство, уметь организовать совещание или прием посетителей, корректно с ними общаться и быть фактически «правой рукой» своего руководителя во всех производственных вопросах.

К 1930-м годам без секретарей-машинисток не обходилось ни одно учреждение или предприятие. В то же время в СССР был налажен выпуск пишущих машинок сначала на Ленинградском, а затем и на Московском заводе, которые постепенно заменили немецкие и американские.

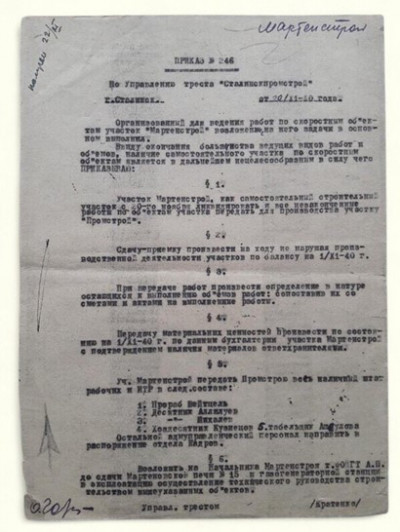

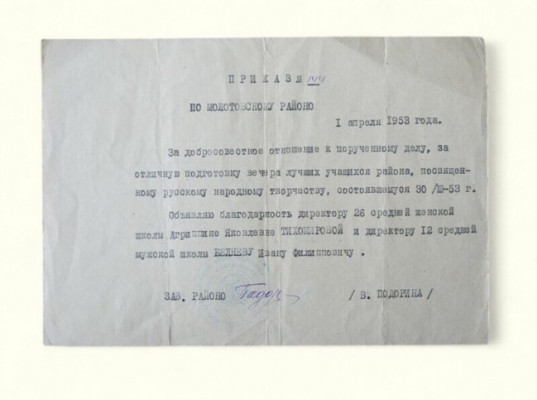

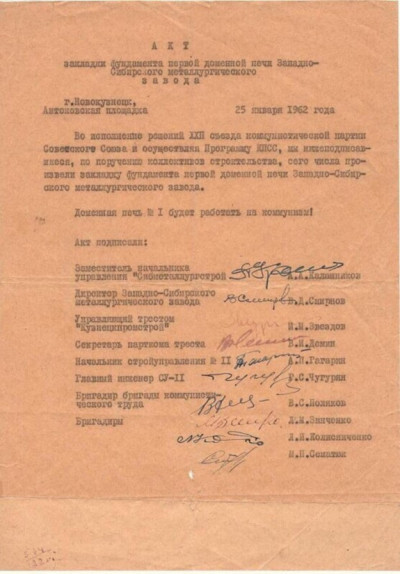

К середине 1950-х годов выпуск пишущих машинок в СССР достигал уже 15 миллионов экземпляров в год, а специальные курсы ежегодно выпускали десятки тысяч секретарей-машинисток. Это была преимущественно женская профессия, девушек обучали не только быстро печатать на машинке, но уметь ее обслуживать, разбираться в делопроизводстве. На пишущих машинках секретари-машинистки печатали различные документы.

Потребность в машинистках была настолько высокой, что с 1960-х годов этой профессии стали обучать в старших классах средней школы, при ПТУ и техникумах. Их учили правильно сидеть за машинкой, чтобы не уставать и производительнее работать. Для начала нужно было расчертить на картонке клавиатуру в натуральную величину. Для удобства ее необходимо разбить на зоны и разукрасить разными цветами. Оказывается, для каждого пальца доступны определенные буквы. Девушки часами выставляли пальцы и отрабатывали их работу на картонном макете. Далее обучающиеся приступали к работе уже непосредственно на пишущей машинке. Способ «слепого печатания», когда машинистка смотрит не на клавиши, а на печатный текст считался верхом мастерства. В конце обучения пальчики уверенно порхали по клавишам, издавая ритмичный сплошной стук.

Быстро стучать по клавиатуре – это еще полдела. Нужно было не допускать орфографических ошибок и опечаток. Для устранения погрешностей у секретарей-машинисток был под рукой специальный ластик в форме тонкого диска, которым они стирали ошибки и на их место впечатывали правильные буквы. Либо подкладывали специальную промелованную бумажку, ставили ее на ошибочное слово, пробивали ошибку, белая краска замазывала буквы и на забеленном месте печатали нужную букву. А если буквы были похожи, печатали на ошибочной букве нужную букву. Например, на букве «ш» печатали букву «щ», на букве «с» — букву «о», на букве «б» — букву «в» и т.п.

На машинке можно было распечатать несколько экземпляров, используя копировальную бумагу. Для того, чтобы текст на последнем экземпляре был виден нужно было сильно бить по клавишам.

Посетители также баловали секретарей-машинисток подарками, желая побыстрее попасть на прием к начальнику или подписать важные бумаги, а то и напечатать какой-то личный документ.

Самые первые пишущие машинки были механическими. Им не требовалось электричество, а набор текста требовал усилий – от силы удара по клавише зависело качество оттиска. С развитием технологий появились первые электрические пишущие машины, где многие функции, например, возврат каретки, были автоматизированы, а для нажатия клавиш нужно было применять меньше сил, что увеличивало скорость печати. Следующей после электрической пишущей машинки стала электронная версия. Электронная пишущая машинка представляла собой прообраз персонального компьютера. Она обладала встроенной памятью, функциями проверки орфографии и коррекции текста, процессы набора и распечатки могли быть разделены во времени, а также ее можно было подключить к принтеру.

Канцелярские и портативные пишущие машинки

В зависимости от того, как предполагалось использовать печатную машинку, производители предлагали несколько моделей: канцелярские или портативные. Канцелярские модели были более громоздкими, тяжелыми, использовались. для офисных помещений. Портативной пишущей машинкой могли пользоваться люди разных профессий, которым приходилось часто путешествовать: писатели, журналисты, дипломаты, ученые. Такая машинка помещалась в небольшой чемодан, который было удобно брать с собой.

Самую первую коммерчески успешную пишущую машинку выпустили в стенах всемирно известного военного предприятия. Впервые сделали её в США в 1873 году в компании Remington & Sons Co. на основе разработки механика Кристофера Шоулза. Инженеры оружейной фирмы довели изобретение до ума и подготовили новинку к массовому производству. Первые сто машин были выпущены уже в следующем году.

Поскольку профессия была преимущественно женской, мужской вариант термина так и не прижился. Машинисток также называли ремингтонистками (по марке машинок «Ремингтон»).

Пишущие машинки «Continental» производились на немецком предприятии Wanderer Werke AG, основанном в 1885 году в саксонском городе Хемнице. Завод изначально занимался продажей и ремонтом. Производство пишущих машинок предприятие начало в 1903 году, в 1904 году они появились на рынке под названием Continental Standard, в этом же году немцы запатентовали изобретение.

История компании Seidel & Naumann начинается с 1868 года, когда Бруно Науманн открыл в Дрездене производство швейных машин. Первую пишущую машинку на фабрике выпустили в 1900 году. Её разработали американские дизайнеры Эдвин Барни и Фрэнк Таннер. Увесистая машинка с красивыми чугунными декоративными элементами на боковинах корпуса. Это была первая немецкая машинка с «видимым» шрифтом (когда пользователь видит печатаемый текст непосредственно в момент работы за машинкой, а не через несколько строк, как на более старых устройствах). Отличительная особенность машинки, которая бросается сразу в глаза, –расположение интервального рычага: на всех машинках он закреплён на каретке, а на этой – установлен справа между клавиатурой и печатающим блоком.

«Ятрань» является моделью электрической пишущей машинки, которая производилась в СССР с 1975 по 1995 год. Конструктивно данная пишущая машинка является клоном немецкой Olympia SGE, по лицензии выпускавшейся на Кировоградском заводе пишущих машин в украинской ССР.

«Ромашка» относилась к последнему поколению электронных пишущих машинок, которые по своей функциональности приближались к компьютерным текстовым редакторам. «Ромашка» позволяла автоматически форматировать текст (устанавливать выравнивание по левому и правому краям листа, по середине, менять интервал между символами и между строками, использовать жирный и подчёркнутый шрифты и т.п.) и обладала электронным запоминающим устройством объёмом не менее одной страницы (3583 или 3800 байт). Выпуском «Ромашки» занималось Курское ПО «Счётмаш» с 1989-го до середины 1990-х годов.

«Любава» – портативная механическая пишущая машинка, предназначенная для печати текстовых, цифровых и табличных материалов индивидуальными потребителями, а также в учреждениях и на предприятиях с небольшим объёмом машинописных работ, где применение больших канцелярских машин нецелесообразно. С 1983 по 2002 годы серийно производилась на Рязанском заводе счётно-аналитических машин по лицензии, приобретённой у немецкого предприятия «Robotron» на машинки «Erika 105» / «Erika 127».

В XXI веке в базовые обязанности секретаря входит:

— работа с документами (сканирование, печать, копирование, подготовка к отправке);

-помощь в навигации по офису, чай/кофе;

-прием курьеров и поступающей корреспонденции;

-прием входящих звонков.

Практика показывает, что профессия секретаря является необходимой и престижной. Нередко секретари являются ближайшими помощниками первых лиц, а при определенных обстоятельствах замещают руководителей, организуя в их отсутствие деятельность своих фирм и контор.

Назад

Назад