Орджоникидзевскому району – 65!

1 июля 1960 года решением № 550 Исполнительного комитета областного Совета депутатов трудящихся в г. Новокузнецке был образован новый Орджоникидзевский район с центром в поселке шахты «Абашево».

До этого момента с 1941 года в Сталинске (Новокузнецке) уже был Орджоникидзевский район, но располагался он на левом берегу реки Томи. Прежний Орджоникидзевский район включал в себя территорию левобережья реки Абы – так называемую Нижнюю колонию (ул. Орджоникидзе, пр. Курако и северная часть современного пр. Металлургов) и Кузнецкий металлургический комбинат, и был образован Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 мая 1941 г.

На сегодняшний день Орджоникидзевский район – один из шести административных районов города Новокузнецка и занимает он почти четверть территории города, при этом проживает в районе всего 15 % населения.

Орджоникидзевский район состоит из пяти микрорайонов: Новобайдаевский, Байдаевский, Притомский, Зыряновский, Абашевский. При этом имеются исторически сложившиеся названия частей района: Верхняя колония, Новобайдаевка, Байдаевка, Зыряновка, Монтаж, Белые дома, Абашево, Три-Четыре, Абагурская площадка.

Район находится на востоке города, расположен на двух берегах реки Томь. Орджоникидзевский район граничит на западе с Кузнецким районом Новокузнецка, на юго-востоке — с Атамановским сельским поселением Новокузнецкого муниципального района, на юге и юго-западе — с Еланским сельским поселением, на севере и северо-востоке — с Сидоровским сельским поселением.

Орджоникидзевский район всегда считался шахтерским, и на протяжении всей своей истории его территория неразрывно связана с добычей угля.

Освоение района началось сразу после постройки Кузнецкого острога (1618). По берегу речки Царевой (ныне — р. Коммунарка) возникли заимки кузнецких служилых людей. Здесь проходил дальний рубеж защиты Кузнецкого острога. В XVIII веке здесь появилась деревня Фески. Местное население – шорцы, обитавшие в верховьях реки Томи, низовьях рек Мрассу и Кондомы, специализировались на выплавке железной руды и изготовлении из железа домашней посуды, котлов, топоров, мотыг для земледелия, копий, рогатин и пр. Для этого они использовали, не каменный, а древесный уголь. Русские переселенцы именовали этот народ кузнецами, отсюда и название города –Кузнецк, который шорцы называли Аба-Тура (отец-город).

В период правления Петра Первого в Сибири начались преобразования. Для изучения полезных ископаемых сюда стали посылаться экспедиции, возглавлявшиеся академиками и учеными-путешественниками как русскими, так и иностранными. Первую из таких экспедиций возглавил натуралист, доктор медицинских наук Д.Г. Мессершмидт, командированный Петром Первым в Сибирь для описания ее природы, населения, обычаев, языка, памятников старины и всего примечательного. 10 августа 1721 года научная экспедиция Даниэля Мессершмидта в 25 км от Кузнецка (на реке Томь, напротив деревни Боровковой), неподалёку от устья реки Абашева, обнаружила «огнедышащую гору». Это был подземный пожар, который Мессершмидт ошибочно принял за действующий вулкан. У устья речки Абашева учёный собрал коллекцию горных пород, в том числе и каменного угля, и доставил всё это в Петербург. В 1746 году эту коллекцию изучил М.В. Ломоносов, подтвердивший, что это уголь.

Позднее на Томском заводе (имеется ввиду железоделательный завод – первый в Сибири, основанный в 1771 году в районе нынешнего поселения Томское Прокопьевского района на берегу реки Томь-Чумыш) проводились первые опыты по использованию каменного угля в металлургическом производстве. Месторождение угля в Байдаевско-Абашевском районе напротив села Атамановское обследовалось инженером-металлургом этого предприятия Пастуховым. В 1789-1790 годах было добыто и перевезено «на казенных лошадях в завод» до 2150 пудов атамановского угля. Эксперимент с углем закончился неудачно, и добыча угля была прекращена. Новый этап в освоении угольных месторождений района начинается в эпоху развития железнодорожного (паровозного) транспорта.

Первая копь – «Абашевская» – была открыта в 1907 г., она стала, по сути, первенцем разработки крупного Байдаевского месторождения. В 1912 г. было организовано Акционерное общество Кузнецких каменноугольных копей и металлургических заводов (Копикуз). Копикуз получил монопольное право вести разведки полезных ископаемых и строить шахты в практически на всей территории Кузбасса (за исключением его северной части). Общество развернуло большие работы. С окончательным установлением Советской власти были полностью национализированы все шахты и заводы, в том числе принадлежавшие Копикузу.

Стоит сказать, что в 1920 г. заведующим Абашевским рудником работал Блынский Георгий Степанович – основатель Новокузнецкого краеведческого музея.

В 1923 году на Абашевской копи работали 136 человек, в том числе: 40 забойщиков, 47 подземных и 49 поверхностных рабочих, работами руководили 16 служащих. При руднике имелись фельдшерский пункт, изба-читальня и школа на 70 учеников. В 1924 г. Абашевский рудник закрыли. Позднее на базе копи была создана старательская артель. В 1927 году артель была переименована и названа «Десятилетка», в 1932 г. вновь была переименована в артель «Большевик». Она объединила ряд угольных копей (штолен): «Абашевскую», «Щедрухиновскую», «Есаульскую», «Антоновскую» (шахта «Большевик») и штольню поселка Фески (шахта «Байдаевская»).

Но геологи не упускали из вида перспективные залежи. В 1926 году для проектно-изыскательских работ под строительство металлургического завода в Сибири у города Кузнецка было создано в Томске «Тельбесбюро». В 1929 году были подсчитаны запасы угля и намечен план его выемки уже в промышленных масштабах. После Араличевского месторождения пришла очередь Байдаевских участков.

Интенсивное развитие посёлков началось в конце 1930-х годов с началом активной разработки здешних угольных месторождений. 31 декабря 1939 года вводится в строй шахта «Байдаевская». Во время войны, 29 июля 1943 года, начинает работу шахта «Абашевская», в 1946-м – шахта «Зыряновская», в 1954-м – шахта «Байдаевские уклоны».

В 1932-1935 годах поисковый отряд под руководством геолога И.Н. Звонарева определил все характеристики местного угля: условия залегания, качество, запасы. В результате весь район предстал как очень перспективный, располагающий большими запасами дефицитных марок каменных углей. В дальнейшем работы в этом районе проводила специальная Байдаевская геологоразведочная партия. В ее задачу входила геологическая подготовка месторождений к угледобыче. Сейчас геологоразведочная партия ликвидирована. Но в память о ее работе названа улица в Байдаевке – улица Разведчиков.

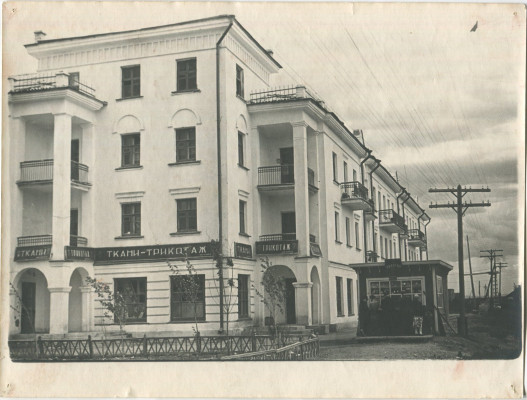

После Великой Отечественной войны и до официального образования здесь Орджоникидзевского района шахтёрские посёлки на его будущей территории активно развивались. Открывались не только новые шахты, не забывали и про жильё, и про объекты соцкультбыта: появлялись новые школы, детские сады, стадион, два Дворца культуры (имени Маяковского и XIX Партсъезда), библиотеки, медицинские учреждения. 4 октября 1959 года именно здесь, в Абашеве, во Дворце культуры имени Маяковского открылся первый в Кузбассе планетарий.

В 1950-е годы при формировании генерального плана города был разработан и детальный план Байдаевского микрорайона, предполагавший объединение трёх жилых посёлков (помимо самой Байдаевки, это были поселки Абашево и Зыряновка), растянувшихся на 9 километров вдоль реки Томь. С центром города район планировалось связать электрифицированной железной дорогой и трамваем. На момент образования в районе проживало около 56 тысяч человек, действовало 20 промышленных предприятий, из них 6 шахт и один угольный разрез, 5 строительных управлений и 2 завода. Большая часть населения проживала в частном секторе. Весь жилой фонд состоял из 708 домов, при этом более 70 % из них были с печным отоплением, лишь 2 % жителей были обеспечены горячей водой.

В 1970-е годы институт «Кузбассгражданпроект» разработал детальный проект планировки Орджоникидзевского района. Началась постепенная замена ветхого частного жилья на современные многоэтажки. Строились школы, детские сады, библиотеки, магазины, а в сквере у ДК имени Маяковского заработал большой парк аттракционов.

Летом 1981 года на стыке Кузнецкого и Орджоникидзевского районов Новокузнецка был заложен первый камень в строительство нового жилого микрорайона, названного Новобайдаевским. Тогда же была построена трамвайная линия, связывающая Кузнецкий район Новокузнецка с Байдаевкой, а затем с 1987 года и с Зыряновкой.

После закрытия на территории района большинства шахт в постсоветский период интенсивность его развития заметно снизилась, многое из запланированного в 1970-е годы так и не удалось реализовать.

И все же в последнее десятилетие ситуация стала меняться к лучшему: на территории района активно ремонтируются дороги, появляются новые общественные пространства, работает программа по сносу ветхого жилья, есть планы по дальнейшей жилой застройке, а также по строительству новых спортивных и культурных объектов.

Так, в августе 2013 года Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом освящен Собор Рождества Христова, возведенный в память обо всех погибших шахтерах Кузбасса. Строительство было начато в 2000 году в связи с тем, что 2 декабря 1997 года на шахте «Зыряновская» погибли 67 горняков. Собор увенчан восемью золочеными куполами. Главный купол, выполненный по типу центрального купола храма Христа Спасителя в Москве, из-за большого размера и веса собирался по частям уже непосредственно на месте — на центральном световом барабане. Расписывался храм в соответствии с традициями XIV-XV веков — эпохи расцвета православного искусства, но с использованием современных технологий: нанесение акриловых красок на штукатурную поверхность.

Район с богатой историей и по сей день продолжает развиваться и идти вперед. С юбилеем, Орджоникидзевский район!

Назад

Назад